Dischi '23 #6: Kronos Quartet con Rinde Eckert e Vân-Ánh Vanessa Võ; Karkum Project; Lankum

Celere ritorno su richiesta, Vietnam d'avanguardia e l'avanguardia del folk d'Eriu

"Sahira": Storie di donne eroiche — Karkum Project (Claudio Merico, Giulia Tripoti) (2023)

Avevo scritto di Claudio Merico e Giulia Tripoti di recente, appena a febbraio, per il loro Aljama, concept panmediterraneo dal baricentro arabo-andaluso che mi piacque. Accade però che lo stesso Claudio scopre la mia newsletter (grazie al tag che feci su Facebook, immagino) e mi chiede di scrivere del loro disco più fresco, uscito il mese scorso dopo una campagna di crowdfunding — lasciato a me stesso avrei aspettato di più, preferendo in generale non tornare a giro così stretto sugli stessi artisti; ma non voglio dire di no alla richiesta cortese che mi ha fatto, ed eccoci qua.

Con Sahira (nome hindi che sta per “eterna primavera”) siamo di fronte alle sonorità in gran parte già ricercate in Aljama e a un altro concept — questa volta si parla di donne, sia storiche che no e in ogni caso archetipiche (ottima scelta che scansa i didascalismi), interamente tramite brani originali e sempre guardando al bacino del Mediterraneo, al canto sefardita e lambendo India e Burkina Faso.

Versatilissima la voce di Giulia, che passa senza soluzione di continuità dall’italiano all’arabo passando per ladino, hindi, spagnolo, bulgaro e romanì (e non vado avanti ché mi dimentico qualcosa di sicuro) adeguando i registri di conseguenza; il tutto sostenuto da una squadra di musicisti nutritissima e internazionale al servizio dei diversi brani, oltre a parecchie voci di supporto: dopo un brano in italiano su Cleta, mitologica fondatrice di Cleto di origine ammazzone, abbiamo la chitarra flamenca di Francesca Turchetti in Carmencita (sulla gitana Carmen che avete presente se siete melomani, e anche se no); la voce della libica Esharef Alì Mhagag in Sayyida (una curiosità microtonale sull’omonima piratessa del Cinquecento che combatté le forze di Ferdinando II); Manish Madankar alle tabla in Gaia, escursione favolistica sulla Madre Terra; un gradito ritorno della kora grazie a Ousmane Coulibaly, griot del Burkina Faso, che contribuisce a Yennenga, sull’omonima principessa guerriera di Dagomba vissuta tra Due e Trecento; Milena Jeliazkova alle voci bulgare per la ctonia Lala, sul tema fiabesco di una bimba che si ingrazia i serpenti; Mübin Dünen porta strumentazione e vocalità curde per la dilatata conclusione di Lêzan (che vi piacerà particolarmente se, come me, amate i Dead Can Dance) . Particolarmente bella poi al mio orecchio la dialettale Skuma, sulla sposa leggendaria di cui si racconta a proposito delle sirene di Taranto, con struggente tessitura di archi.

Il risultato è un mix variegatissimo, che sviluppa gli spunti di Aljama e si dimostra più compatto e consapevole, più ricco di composizioni originali e con un intreccio di fili sonori, di nuovo, sorprendentemente ben tessuto. In quest’epoca di riscoperte musicali sempre più vaste e sofisticate, abbiamo su suolo italico un (altro) ensemble all’altezza del compito. Vi lascio alla sinossi dei brani coi testi sul sito ufficiale del progetto, ben munito di approfondimenti storici peraltro.

False Lankum — Lankum (Rough Trade, 2023)

Cominciamo dalla fine: oh, che sollazzo.

Dei Lankum di Dublino ho già accennato a varie riprese, marciando allineato e coperto con la critica folk isolana che li colloca in testa alla scena odierna. Iniziarono come duo di nome Lynched, dai nomi dei fratelli Ian e Daragh Lynch, rispettivamente alle pipes & concertina e alla chitarra, cui si aggiunge molto presto il violinista e polistrumentista Cormac MacDiarmada (o Dermody). La formazione cambia poi nome per evitare richiami al linciaggio ritenuti sconvenienti (specie visto che stavano attirando attenzione in terra americana) e in seguito all’assunzione della sua forma definitiva, con una bella pepata data dall’arrivo della rossa Radie Peat, che aggiunge aerofoni (fra cui la strana scelta del bayan, fisarmonica russa, e lo harmonium) e la sua inconfondibile voce metallica. Il logo con la L era già fatto e così il nome cambia in Lankum, da False Lankum, canzone da cui germina Long Lankin, la famosa murder ballad [1]. La produzione di John "Spud" Murphy completa il quadro.

La proposta è quella di un folk puzzolente come una moffetta, denso e scuro come la torba, dall’attitudine sperimentale, rumorista e drone [2] in forza di due aerofonisti, e al tempo stesso sguaiatamente corale e punk (specie in merito all’atteggiamento il gruppo è stato accostato ai Pogues, anche grazie a una formidabile versione fatta in cucina di The Old Main Drag). Il risultato si è dipanato in tre album che testimoniano di una crescita continua, forti di un piglio consapevole, rispettoso eppure sconvolgente al repertorio tradizionale unito a composizioni originali che, come accade con le formazioni migliori, sembrano inserirsi nel solco dei trad senza soluzione di continuità. Un folk totale che spinge il suono avanti mentre tira la memoria indietro e riporta direttamente alle registrazioni di Alan Lomax, l’etnomusicologo che fece conoscere al mondo un repertorio sterminato per bocca di vecchiette stonate e pescatori sguaiati, ricordati dal gruppo con devozione e col fervore di un muro sonoro in crescendo e avvolgente, che scoppia d’improvviso in mille direzioni, acido ed esclusivo, che può e deve respingere gli altri (non manca, in patria e fuori, chi proclama dinanzi al cielo di trovarli insopportabili; e pur essendone io cotto perso, non ho grosse difficoltà a capire). Il terzo disco in quartetto è quello che allora sembrava un culmine, The Livelong Day del '19, che alternava una tale delicatezza (l’originale The Young People) a un tale frastornamento (la rumorosissima resa di Katie Cruel) che da un seguito, quando fosse arrivato, non sapevo proprio cosa aspettarmi; ancor meno quando il gruppo finalmente lo annunciò definendolo “il loro lavoro più ambizioso”.

Be’, ora ci siamo, False Lankum è fra noi e non è nulla di quello che avrei pensato fosse. In effetti, è molto meglio.

Il disco, per cominciare, è estesissimo e di durata superiore a un’ora, manco fosse il 2002, con una durata media dei brani ancora superiore a quella abitualmente già alta, il che non gli impedisce di andare giù di un fiato (quindi no, non è il 2002); tematicamente siamo nell’alveo del mare, della morte e dell’abisso, testimoniato del resto dai prestiti da Gustave Doré per la grafica — al tempo stesso però il rumorismo è stato lasciato indietro, esprimendosi appieno solo in delle brevissime Fugues (di fatto degli intermezzini strumentali) e finendo nel resto come un elemento fra gli altri, che domina molto meno spesso di prima. Go Dig My Grave, brano d’inizio e primo singolo, è un ulteriore affinamento dei Lankum che già conoscevamo, con una ballatona delittuosa dalla tradizione trasfigurata in un crescendo angosciante — quando uscì in anteprima ne fui ben colpito, ma non esattamente impressionato. Il seguito prende però svolte impreviste, grazie a un lavoro di cesello chitarristico inedito (la splendida riscoperta della ballata suicidaria Lord Abore and Mary Flynn, con la novità dell’ottima voce solista di MacDiarmada), a escursioni pienamente americane (la distorta resa di Clear Away in the Morning da Gordon Bok), a ripescaggi seicenteschi (la delicata Newcastle) e a un benvenuto gusto per il mischione (la storia di maledizioni con pausa tattica e giga in chiusura della clamorosa The New York Trader). Solo due i pezzi completamente originali ed entrambi di Daragh: l’ermetico space folk su un amore fra le stelle di Netta Perseus e la lunga chiusura The Turn, che ci riporta di nuovo ai Lankum più noti, con una spruzzata di galoppata Western e fracasso percussivo in chiusura. Il tutto sa di tomba e di buona terra, è un ulteriore passo avanti di un gruppo fecondissimo, non stanca un secondo ed è formidabile. Se proprio non siete del tutto allergici all’idea di una fisarmonica e una zampogna che suonano assieme, amatelo.

Non resta che raccomandare Fire Draw Near, il podcast di Ian Lynch sull’esplorazione dei brani tradizionali; specie l’episodio XLIV, in cui, oltre a Fabrizio De André, appaiono i tradizionali che hanno ispirato questo disco.

[1] Se malauguratamente non la conoscete, capitale la versione delle Scope di Saggina degli Span. La cosa più simile a una versione originale di False Lankum a disposizione si deve a una registrazione in presa diretta di John Reilly Jr.

[2] Il membro Ian Lynch ha fatto un disco tutto nel segno del drone sotto pseudonimo, come sa chi mi segue.

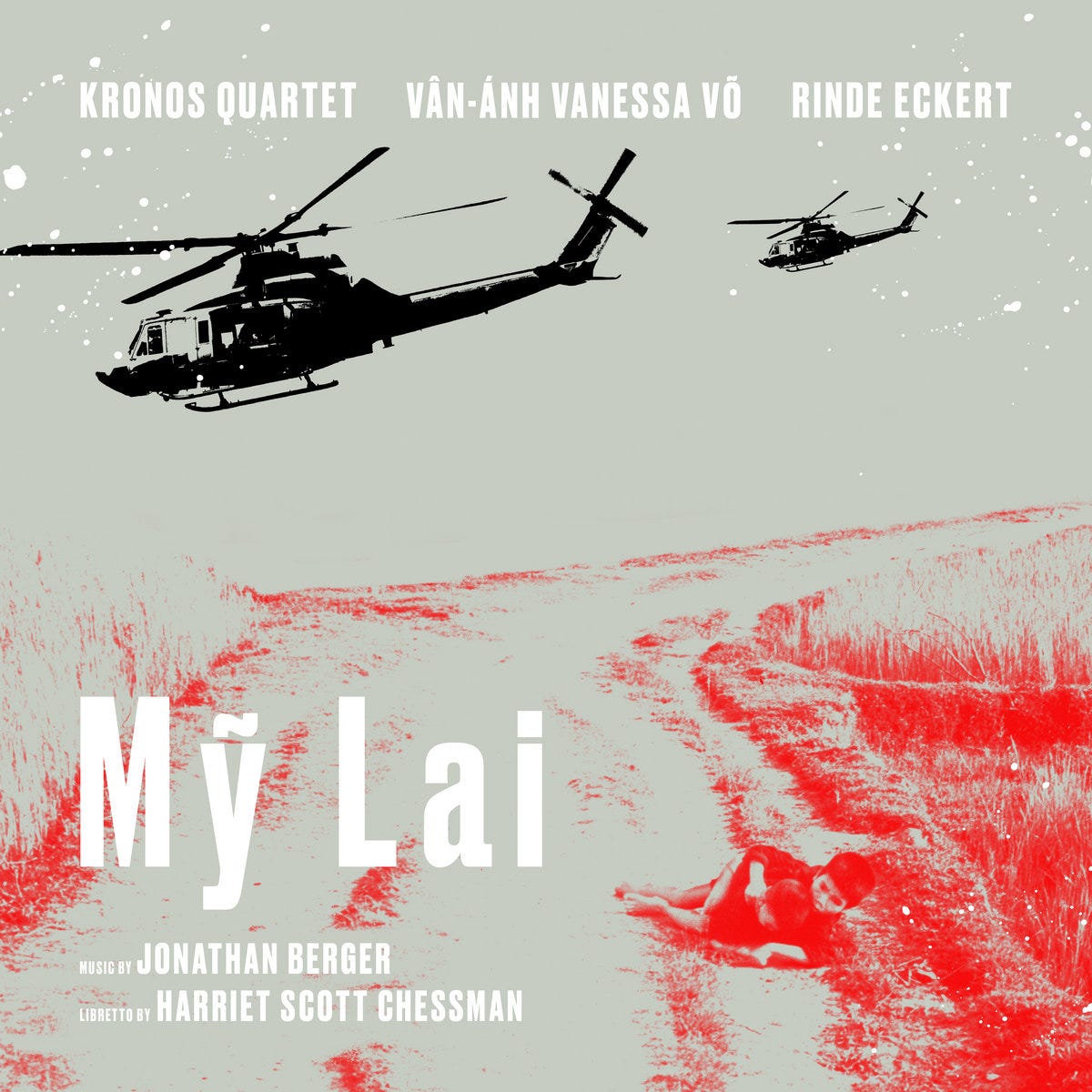

Mỹ Lai — Kronos Quartet, Rinde Eckert, Vân-Ánh Vanessa Võ (Smithsonian Folkways, 2022)

Mi occupo ancora di una produzione di Smithsonian Folkways dello scorso anno (dopo quella beltade di The New Faith di Jake Blount); stavolta abbiamo l’irrequieto e sempre contaminante Kronos Quartet alle prese con un’opera contemporanea, composta dal californiano Jonathan Berger su libretto di Harriet Scott Chessman. Il tema dell’opera, dal titolo appunto di Mỹ Lai, è il massacro avvenuto nel villaggio di Mỹ Lai in Vietnam al tempo della guerra, nel 1968: la storia è quella testimoniata da Hugh Thompson, unico personaggio dell’unico atto, pilota di elicotteri che assistette all’uccisione di cinquecento civili e decise di ignorare gli ordini per salvarne quanti poté, e rappresentato ormai anziano e a ridosso della morte mentre ricorda scampoli dell’accaduto.

Oltre al quartetto possiamo udire la voce di Rinde Eckert (nel ruolo, ovviamente, di Thompson) e Vân-Ánh Vanessa Võ, grande polistrumentista vietnamita che qui esegue parti per vari strumenti tradizionali vietnamiti — in ispecie il t'ru'ng, strumento in bambù affine allo xilofono; la cetra monocorde dal nome di Đàn bầu; e il Đàn tranh, cetra simile al cinese guzheng o al giapponese koto (ma per averne un’idea vi sarà forse più familiare il kantele del Baltico, per quanto giocoforza diverso).

Venendo al disco, è bene precisare che deriva da una registrazione ad hoc in studio, e non cattura una rappresentazione. Il mio ascolto è senz’altro viziato dall’essere un italiano indegno la cui melomania è davvero ai minimi consentiti; ad avermi colpito in particolare sono proprio le esecuzioni di Vân-Ánh, che si inserisce senza soluzioni di continuità in pezzi occidentali d’accademia, in modo che le atmosfere spettrali e angoscianti del materiali vengano come collocate in Vietnam per via sonora, in una maniera che va del tutto liscia — la spettacolare introduzione di Mỹ Lai Lullaby ne è la testimonianza più diretta, e si dipana poi attraverso i tre “atterraggi”, che corrispondono ad altrettanti intermezzi, in cui gli archi del quartetto e le cetre urlano insieme in dissonanti stilettate, con un risultato affascinante e dolorosissimo, che rende il concetto di un trauma rivissuto. Se avete smesso di credere nell’incontro musicale tra Oriente e Occidente a forza di polpettoni new age, fate un salto qui e pentitevi.