La recensione di Disco Elysium: The Final Cut — maggio 2021

La recensione più recente, sul gioco più recente di cui abbia scritto

L’originale apparve su GeekGamer.it, delle cui vicende ho già detto. È l’ultima recensione di un videogioco che ho scritto — qui sulla newsletter ne proporrò un’altra ancora molto precedente, ma di un film: con essa chiuderò la retrorassegna estiva per tornare ai dischi da settembre, con una formula nuova della cui bontà mi sono convinto in questo tempo.

Qui mi sono soprattutto sforzato di descrivere questo gioco così particolare, e spero di averne colto l’essenza. Riproduco anche la pagella, ma non il voto, che peraltro non ricordo più (ma doveva oscillare intorno all’8, per quel che vale). Rispetto alla recensione di Neverwinter Nights c’era in più un piccolo box con una valutazione conclusiva di poche righe, pure riprodotto.

Rispetto ad allora credo l’abbiano localizzato in altre lingue ancora. Ancora niente da fare per l’italiano, però.

Sviluppatore: ZA/UM

Distributore: ZA/UM

Formato: Digital

Localizzazione: Inglese, Mandarino, Spagnolo, Coreano, Portoghese, Francese, Tedesco, Russo

Versione Testata: PC

Arriviamo finalmente a scrivere di questo chiacchieratissimo titolo, complice l’uscita, il 31 marzo di quest’anno [2021, ndr], della cosiddetta Final Cut — a conti fatti, una grossa patch che porta il gioco alla versione considerata definitiva, accessibile a tutti i possessori senza spese ulteriori.

Rompiamo gli indugi e veniamo subito al dunque: Disco Elysium, creatura del designer e autore estone Robert Kurvitz, è ancora un RPG proveniente dall’Europa dell’Est (dopo una certa trilogia che ben conosciamo), è ancora un prodotto vistosamente figlio di quelle terre ed è ancora, soprattutto, un punto di svolta per il genere; anzi i generi, giacché ci troviamo a lambire i lidi dell’adventure, persino nella sua versione testuale — trattandosi del resto di filoni germinati da uno stesso tronco, prima di un lungo, e da sempre irrisolto, divorzio.

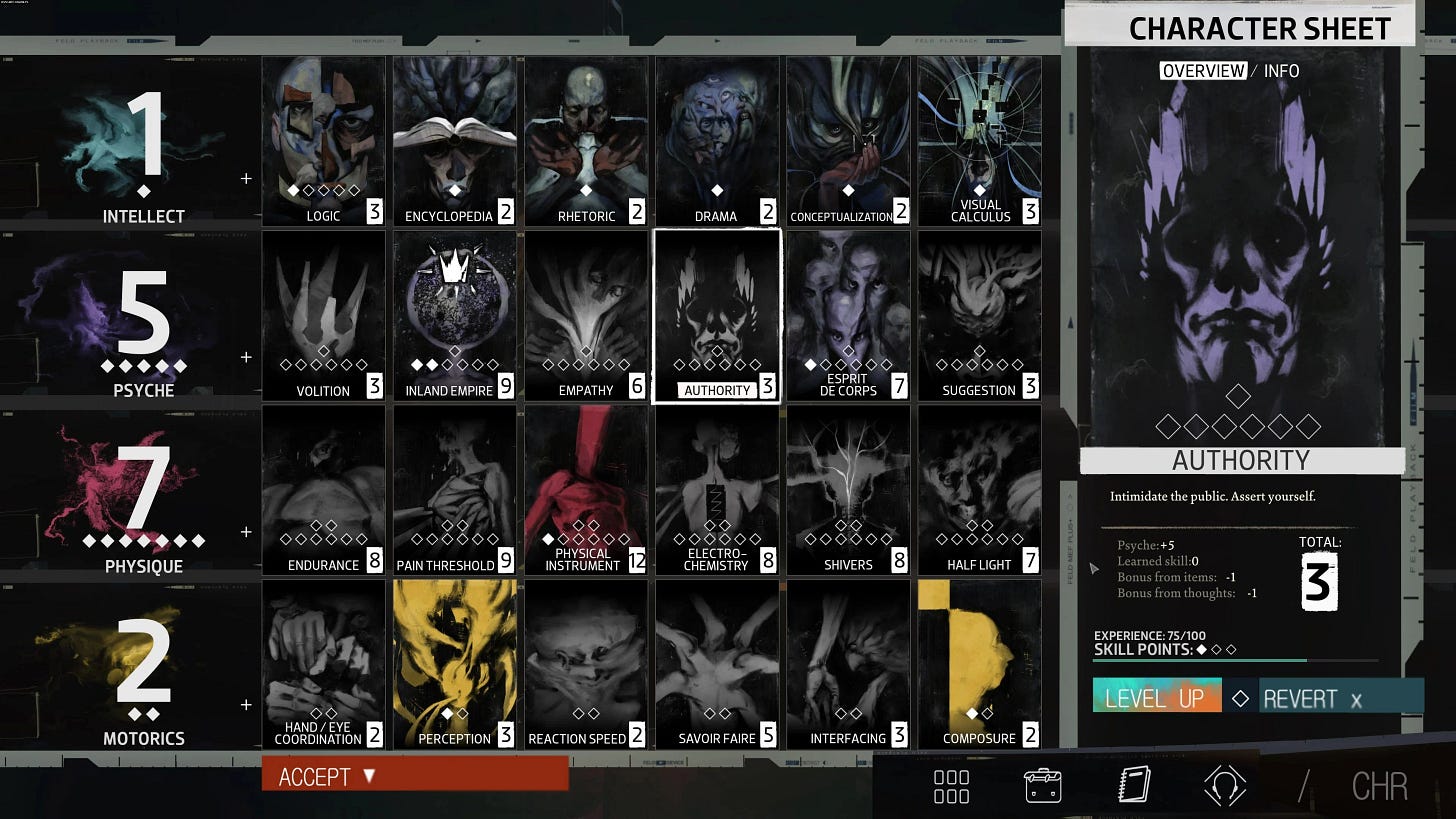

Fin dalla creazione del personaggio possiamo dare un primo sguardo sia alle ispirazioni, sia alle novità: fra le prime è subito evidente il seminale Planescape: Torment, per il fatto che possiamo definire il personaggio solo nei suoi parametri iniziali, non per l’aspetto né per il nome — preludio al fatto che anche Disco Elysium, come del resto The Witcher, vede un protagonista immemore di sé e del mondo e in cerca d’identità. Quanto alle seconde, ci troviamo subito di fronte a un sistema di skill del tutto peculiare, incentrato su una tassonomia molto particolareggiata di quelle che altro non sono che le facoltà fisiche e mentali di una persona comune. E veniamo qui a ciò che di Disco Elysium è realmente caratteristico.

Kurvitz da un lato ci offre un’ambientazione del tutto originale, minutamente definita fin nei costumi e nei gerghi, dai contorni steampunk e colorata dall’esperienza di un paese dell’Est europeo: Elysium è un mondo tutto da scoprire e solcato da lacerazioni sia geografiche (e persino fisiche) che ideologiche, concentrate nella città crocevia di Revanchol, teatro delle vicende dove il nostro eroe si sveglia dopo una notte brava di cui non ricorda nulla. Non impieghiamo molto a scoprire che si tratta di un agente di quanto di più simile a un corpo di polizia Revanchol disponga, assegnato a un delicato caso di omicidio per risolvere il quale è stato affiancato all’algido tenente Ken Kutaragi, unico (almeno fino a un certo punto) comprimario fisso di un party sempre e comunque a due. Il motore di gioco è del tutto simile all’Infinity Engine dell’originale Baldur’s Gate, con tanto di hot spot da scoprire tenendo premuto il tasto TAB (senz’altro l’aspetto che più risente delle limitazioni di budget) — ma dove avremo a guardare più spesso è nella colonna dei dialoghi sulla destra. Disco Elysium sembra infatti prendere le mosse dal già citato Torment nell’offrire un’interazione retta sui dialoghi a risposta multipla e sui “tiri” connessi alle diverse abilità del personaggio; ma con l’ambizione di oltrepassare i limiti cui Chris Avellone, a suo tempo, fu costretto dalla necessità di ricorrere all’inadeguato regolamento di Advanced Dungeons & Dragons — da cui l’inserimento di molti combattimenti, il che inficiava almeno in parte l’esperienza ruolistica e il senso di ricerca interiore del Nameless One, chiamato in Torment non solo a scoprire, ma anche a ridefinire sé stesso rispetto alle divisioni ideali del mondo che lo circondava. Kurvitz intende ricreare quell’esperienza perfezionandola, potendo peraltro contare su un regolamento tutto suo, e ci riesce con un’idea semplice come sono le più geniali: conservando uno schema di base molto tradizionale, fatto di scelte, tiri di dado sulle skill e dialoghi scriptati, ma rappresentando gli eventi su una scala molto più minuta, avvicinando lo sguardo del giocatore sul suo avatar, mostrando il tutto in una grana più fine. Nella pratica, abbiamo da un lato un sistema di dialoghi sì giocoforza scriptati, ma dalle ramificazioni sottilissime, forte di una quantità enorme di variabili gestite, né più né meno, che da proporzionalmente grandi volumi di testo; dall’altro, un’altrettanto fitta rete di quest, fatta di mille incarichi piccini, intricati, sviluppati intorno a piccole cose (per esempio, all’inizio, trovare i nostri effetti personali, o un nastro per esibirci al karaoke), e che convergono in modi sorprendenti.

Il sistema ruolistico di Disco Elysium ci aiuta a interpretare un protagonista che deve risolvere una situazione molto più grande di lui mentre si trova sull’orlo della dissociazione, e lo evinciamo dal fatto che le sue stesse facoltà psicofisiche — quelle che siamo chiamati a incrementare salendo di livello — gli parlano intromettendosi nei dialoghi, con la sua stessa voce odi volta in volta alterata, forte di un doppiaggio (pressoché completo nella Final Cut) realmente superbo. Una scelta dopo l’altra, scoprendo anche il mondo e le correnti ideologiche che lo caratterizzano, arriviamo a modellare il nostro investigatore con un lavoro di introspezione mai del tutto sotto il nostro controllo, fatto di interazioni complesse, affastellate di sguardi, atteggiamenti, sottili persuasioni e sforzi di manipolazione (che possono anche costare danni, sia fisici che morali, il che rimpiazza del tutto il combattimento), variazioni di tono, mentre le facoltà della logica, della padronanza di sé, dell’empatia, della coordinazione mano-occhio, della libido e così via irrompono sulla scena influenzando ogni nostra interazione con terzi, agendo come veri e propri attori con tanto di ritratti propri — deliziosi, a questo proposito, gli acquerelli che distinguono i personaggi, capaci di redimere l’altrimenti modesta grafica. A ciò si aggiunge sia il sistema di equipaggiamento, che prevede solo oggetti di utilità e abiti capaci di conferire bonus e malus specifici alle skill; sia l’innovativo sistema del catalogo di pensieri, un’interfaccia che ci consente di ruminare su varie questioni che ci si presentano fino a che, trascorso il tempo virtuale necessario (altra cosa da gestire attentamente), non irrompono in ricordi e intuizioni portatori di ulteriori benefici e penalità, e capaci di influenzare l’andamento dei dialoghi in modi sottili — il protagonista, in effetti, tende a parlare in base a ciò che decidiamo di fargli passare per la testa.

Ultimo ma non meno importante è che la ricerca di sé è anche una ricerca di equilibrio: non vorremo infatti specializzare troppo il nostro personaggio visto che, se investiamo molti punti in una certa facoltà, rischiamo di portarla all’estremo e di farne un difetto. Non ci insegna a sufficienza la vita dei pericoli dell’essere troppo empatici, troppo logici, o al contrario troppo fisici, troppo assertivi? Ecco, qui c’è tutto questo. In questo senso cambia anche la funzione del party, visto che il tenente Kutaragi, serio e vigile ma anche serafico e comprensivo, farà da finestra sul mondo per il pazzoide che ci tocca scarrozzare, temperandone le oscillazioni.

A sorreggere il tutto una storia di fantapolitica molto ramificata, dalla scrittura magari non eccelsa in assoluto — c’è almeno qualche compiacimento weird e qualche figura macchiettistica di troppo per i miei gusti — ma di sicuro sempre competente e tale che, in ambito videoludico, “avercene”. L’esperienza di un autore cresciuto in una terra di confine è ben visibile, e non mancheremo di riflettere sulle polarizzazioni (molto attuale, si direbbe), sul significato dello schierarsi — anche politicamente, e in questo senso la Final Cut completa il quadro con nuove quest specifiche —, sulla scala dei singoli rapportata a quella, soverchiante, degli eventi, guidando un protagonista che deve risolvere una faccenda sì tanto urgente, e tale che ne va della sua stessa vita, ma in fondo destinata a cambiar poco nel grande schema delle cose. Questo dovrebbe fermarci? È quel che vedremo, un tiro di dado virtuale alla volta.

Valutazione:

Tirando le somme Disco Elysium, oltre che valido in sé, e capace come pochi altri titoli di restituire l’illusione di un’esperienza realmente ruolistica, è un titolo da provare senz’altro anche solo per le direzioni, potenzialmente fecondissime, che imprime al videogioco ruolistico e avventuroso. Se ne siete appassionati non fatevelo scappare, badando però che si regge tutto su volumi di testo ingenti e impegnativi, che richiedono una competenza avanzata in una delle lingue disponibili, fra cui manca ancora l’italiano. Se questo è anche solo lontanamente un problema, il consiglio è di attendere la localizzazione e di evitarlo nel mentre, o non ne otterrete che frustrazioni.

Acquisto consigliato

PRO:

+ Ambientazione e scrittura all’altezza delle ambizioni.

+ Design ruolistico minutissimo e indovinato.

+ Focus sul testo e sul dialogo, per un’esperienza calma e compassata.

CONTRO:

- Un’esperienza fin troppo calma e compassata, per certi palati.

- Motore grafico niente più che funzionale.

- Inapprocciabile senza un’ottima competenza in una delle lingue disponibili.