Libri del Piffero: "Come ascoltare la musica" di Aaron Copland

Esordio col botto per la nuova rubrica del Piffero!

Finalmente esordisco con la rubrica libresca (col debito ritardo sui miei programmi, piuttosto che nulla ci si mettono i malanni di stagione). Non c’è molto da dire: tra i miei propositi per il futuro della newsletter c’era quello di entrare meglio nelle cose di cui scrivo inserendo nella mia dieta dei libri a tema, in modo più sistematico e diffuso che in passato. Non sapevo ancora, invero, se destinare una rubrica a tali letture, finché mi balenò un pensiero:

“Ma sì, dai”.

Ed eccoci qui.

La rubrica non sarà periodica ma vuole essere frequente, e vi presenterò un po’ di letteratura sulle cose che ci interessano di più in questa sede, quindi: estetica, musicologia, folk, spettacolo e relativa industria, storia della musica (quella vera, non quella specie di mitologia del disco pop e rock che situa la creazione del mondo intorno al 1962). Probabilmente inserirò qualcosa di relativo a un altro mio grande interesse mediatico, ossia l’editoria, specie libraria; ma nel caso, lascerò comunque l’argomento in secondo piano. Lo stesso per quanto riguarda la saggistica sui videogiochi. In nessun caso comunque usciremo dal focus su media ed estetica: leggo tanta saggistica su altri argomenti, nonché narrativa, ma non ne scriverò qui. Non c’entra.

Inoltre, dato che la newsletter è nata per concedermi di aprire una valvola e lasciar uscire un po’ ciò che ho dentro (non suona troppo bene detto così, glip!), approfitterò dell’occasione per concedermi uno sfizio proibito: quello delle biografie dei musicisti, in cui non sono mai riuscito a indulgere prima quanto avrei voluto — un po’ per un problema di risorse economiche, un po’ per un senso del guilty pleasure talmente spiccato da non essermene saputo concedere alcuni nemmeno nella sicurezza del privato. Nuoterò contro la mia stessa corrente, e vedremo fin dove mi spingerò (ho già dei rossori buttandola giù così, vedete un po’ come son messo!). Non stavolta comunque, e non subito.

Ma cominciamo senza por tempo in mezzo col primo libro di questa nuova proposta.

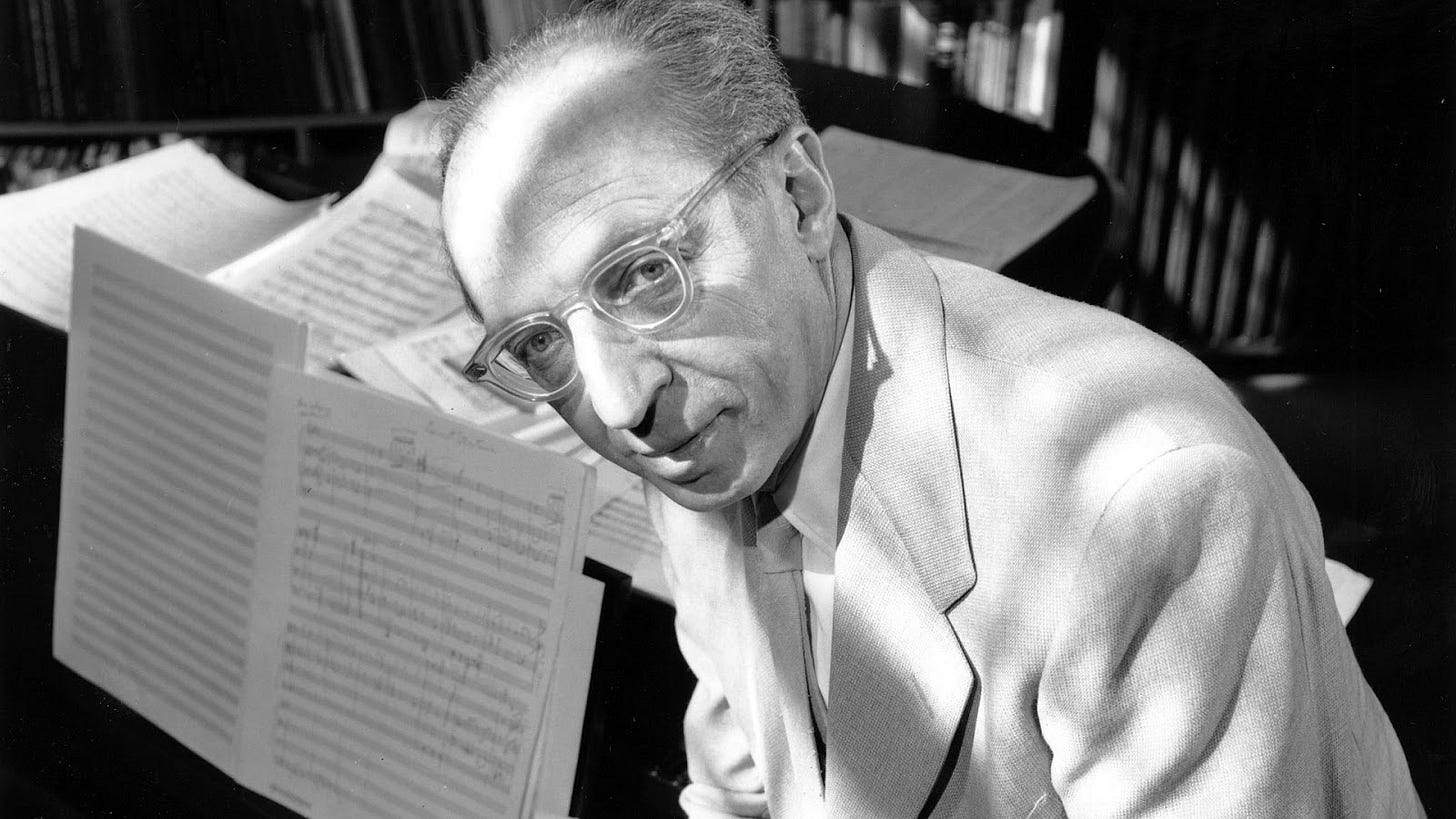

Per esordire con la rubrica, nulla di meglio di un manuale generale di apprezzamento della musica per neofiti. E poco di meglio che partire da quello, celeberrimo, scritto da Aaron Copland, What to Listen for in Music (Come ascoltare la musica in italiano), la cui prima edizione è del 1939.

Copland non dovrebbe avere bisogno di presentazioni: compositore maiuscolo contemporaneo di George Gershwin e di una generazione successivo a Charles Ives, egli è, con essi, tra i principali artefici di ciò che riconosciamo come schiettamente nordamericano allorché ascoltiamo musica per orchestra, forte di un approccio nuovo ed etnicamente connotato alla nozione di Gebrauchsmusik, o musica diretta a un utilizzo esterno. Per un’introduzione veloce e senza scomodare le sinfonie, date un ascolto alla suite Appalachian Spring o alla Fanfare for the Common Man e apprezzate quante colonne sonore di Hollywood sono nate stiracchian riutilizzando le sue idee. Monumentale, piaccia o non piaccia.

Le prime pagine dell’agile libello sono propriamente estetiche: Copland propugna una filosofia definita, forte e romantica, in cui l’apprezzamento della musica nasce dalla compenetrazione di tre livelli fondamentali. Il primo è quello sensitivo, dell’emozionalità più elementare; segue quello espressivo — per cui la musica ci dice qualcosa di non veicolabile col linguaggio naturale —; si conclude col livello strettamente musicale, a sua volta scomponibile negli elementi della melodia, del ritmo, dell’armonia e del colore (cioè dei timbri). Il tutto è al servizio, si diceva, di un’estetica forte, a mia sensazione molto debitrice al trascendentalismo, in cui si riprende l’idea kantiana dell’esperienza estetica come caratterizzata dal far pensare molto, e a quella più propria di Dewey dell’arte come dotata di qualità. Gli esempi sono, si capisce, tutti orientati strettamente all’apprezzamento della musica accademica, con cenni al jazz, ma mi sento di dire che la validità dei suggerimenti è universale.

L’autore è, qui e in seguito, abile nel rassicurare il neofita sul suo potenziale di apprezzamento, ribadendo che i ripetuti ascolti dei brani più impegnativi possono senz’altro insegnare a discernere le diverse componenti e apprezzarle insieme in seguito. Si prende anche del tempo a chiarire la nozione di musicalità e a dissipare un po’ di leggende così ostinate che ce le troviamo fra i piedi ancora oggi: così chiarisce che cos’è l’orecchio assoluto e come non sia in realtà niente di così importante; e sfata l’idea che un esecutore, o persino un imitatore, sia inerentemente più musicale dell’ascoltatore di altra professione (dandomi l’impressione che ci fosse già allora la tendenza, oggi dilagante, a reprimere la musicalità degli esecutori nei conservatori). Il segno primo e fondamentale della presenza di musicalità, scrive Copland, è la capacità di riconoscere e ripetere un motivo; tanto che i compositori stessi, a suo dire, iniziano l’intero loro lavoro a partire dai motivi: se si ha questo, un apprezzamento anche dei più avanzati è possibile. È quel che dico sempre anch’io, e se lo dice anche Mr. Copland mi rassicuro e confido che, se non volete proprio ascoltare me, magari ascolterete lui che ne sa a pacchi di più.

Il seguito vede Copland esaminare le diverse forme della musica accademica soffermandosi molto su quelle in cui il neofita tende a perdersi di più (tipicamente quelle fugate): chiarisce ben presto la distinzione classica, e sempre molto utile, tra monodia, omofonia e polifonia, e ribadisce un’estetica molto forte e assertiva quando afferma la superiorità quasi intrinseca dell’ultimo stile sui precedenti due; inoltre chiarisce la questione del ritmo distinguendolo dal metro. In questo punto Copland mi ha colpito per il suo non considerare la poliritmia come uno stile a parte, distinto dagli altri tre, come fa più di un insegnante: sebbene Copland riconosca che il poliritmo sia molto più avanzato nelle musiche tradizionali d’Oriente, al punto che repertori interi si basano su di esso (si pensi a tanta musica cinese), sembra trattarlo comunque come un elemento trasversale, visto peraltro che è presente anche nel canone occidentale (e qui mi ha schiarito un po’ di più le idee, ammetto). Per il resto, è molto essenziale ma utilissimo l’excursus sulle forme operistiche, con cenni storici giocoforza molto essenziali.

Ci sono anche cenni alla lettura della musica (ma su questo il libro è largamente incompleto) e dovizia di esempi, oggi peraltro facilmente reperibili sul vostro servizio di streaming preferito — compresi diversi di cui l’autore lamenta l’assenza di esecuzioni incise al tempo.

Tirando le somme, un piccolo classico, denso e scorrevole, orientato ai nuovi ascoltatori che sono naturalmente, e sanamente, intimiditi dalle forme musicali più complesse e capace di rassicurarli e introdurli verso un percorso per il quale, poi, non basterà una vita. Non posso che suggerirlo a chiunque non abbia studiato musica o musicologia abbastanza a lungo da non averne bisogno; ma anche questi ultimi possono trovare qualche buona indicazione su come divulgare i concetti più importanti. In italiano è stato stampato più volte dalla Giunti e la reperibilità mi è parsa molto facile.

Bene, per stavolta è fatta. Fatemi sapere che ve ne pare della rubrica; per commenti e critiche anche le più impietose lasciate un commento o rispondete alla mail, se mi leggete per quella via. Alla prossima con un nuovo riepilogo!

Grazie davvero, la musicologia mi affascina moltissimo quindi personalmente richiedo a gran voce una rubrica fissa!