A oltre un mese e mezzo di distanza dall’ultimo episodio monografico (allorché dissi la tiepida mia sul ritorno dei Cure, col che mi sarei dimostrato troppo insignificante persino per avere qualche buon hater — ma forse le acque avevano avuto modo di calmarsi, anche), eccoci con un disco che aspetto da prima che iniziassi a pifferare, perfino — e di cui sono più che lieto di dirvi, finalmente. Vengo subito al sodo.

Risale al '20 lo sfolgorante debutto delle Varo, gruppo della fiorentissima scena folk dublinese che si distingue subito per una particolarità: ambedue le componenti del gruppo sono irlandesi di adozione e non di origine. Parliamo di un duo appunto formato da Consuelo Nerea Breschi, italiana, e Lucie Azconaga, francese, ambedue polistrumentiste — con Consuelo che predilige il fiddle mentre Lucie lo harmonium, e si sentono spesso cordofoni come il bouzouki — e cantanti in armonia (dal registro rispettivamente più grave e più acuto). Le due si incontrano a Dublino e cominciano un sodalizio artistico con un obiettivo semplice e ambizioso: applicare al materiale folcloristico dell’isola la loro formazione in campo classico e barocco, aggiungendo in particolare uno spiccato gusto per l’uso del controcanto e per gli impasti vocali. Viene posto il suggello scegliendo per il progetto il nome “Varo”, lezione alternativa e desueta per designare il fiume Var, che scorre dall’Alta Provenza fino ai pressi di Nizza e ha costituito un confine naturale fra Italia e Francia.

Dicevamo, l’omonimo disco Varo nasce sotto l’insegna del grande John ‘Spud’ Murphy e lascia gli appassionati, me compreso, stupefatti per il dominio del repertorio, la creatività dispiegata in un contesto tutto sommato misurato e austero, la varietà di umori e registri e la naturalezza dei magistrali inserti strumentali: la tenebrosa Sovay, l’incalzante Ye Jacobites by Name, la melanconica As I Roved Out, l’incalzante Return to Camden Town e tutti i brani del disco invero, sono aggiunte alla tradizione quali pochi nativi avrebbero potuto fare altrettanto bene.

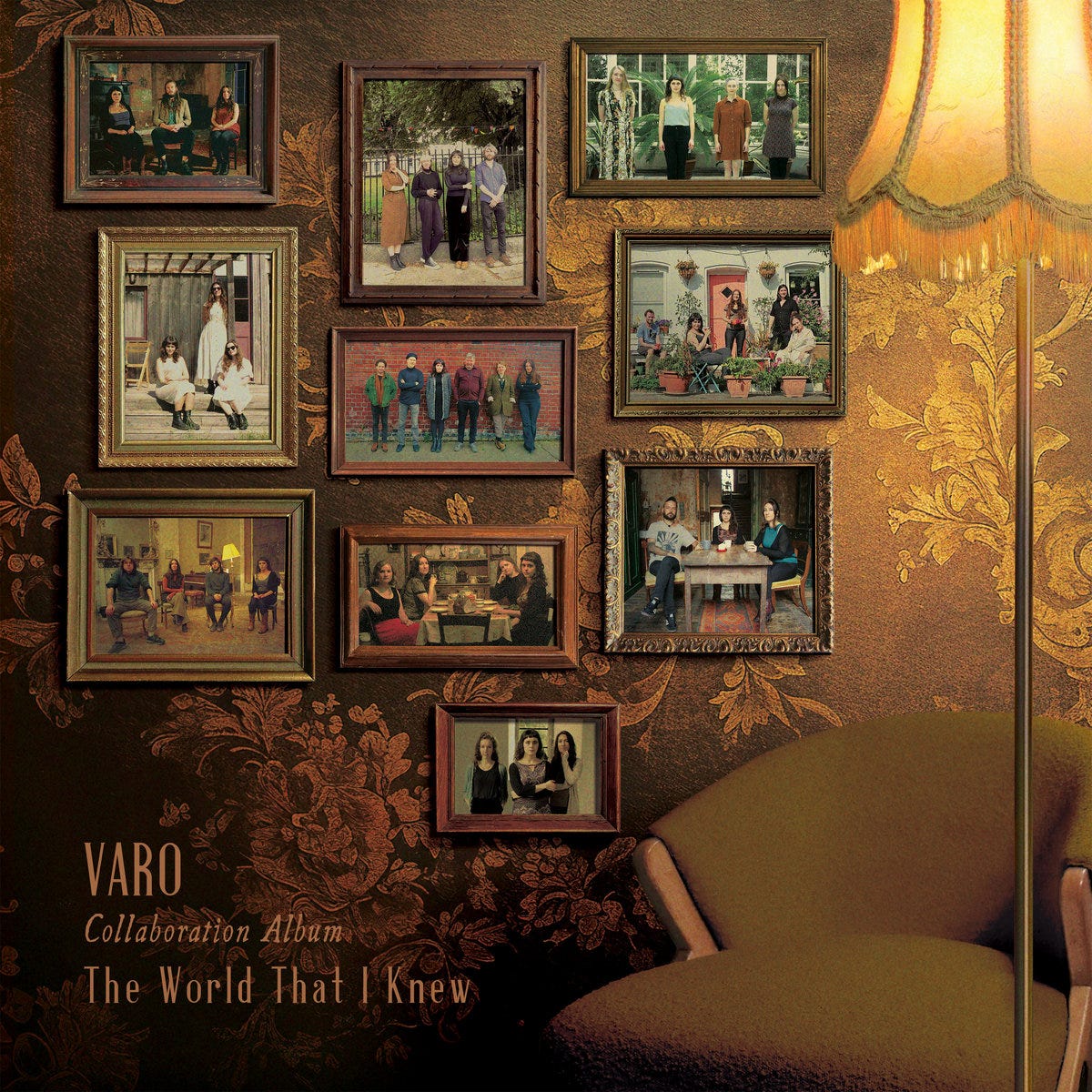

Insomma, arrivano buone recensioni e prestigio, arriva anche il Covid col carico di riflessioni e temi da riscoprire che l’evento porta con sé, e le Varo decidono di alzare la posta: un disco tutto di collaborazioni con altri membri della scena, con canzoni illustri e tradizionali arrangiati ed eseguiti insieme. La campagna di crowdfunding ha successo (e corro io stesso a metterci la mia parte), nelle interviste su YouTube si odono già succosissime anteprime, siamo all’autunno del '21 e… niente.

Per molti mesi mi sono persino chiesto se il gruppo non si fosse proprio dissolto e il disco perduto, nonostante le registrazioni fossero già fatte; qualcosa era successo e ad oggi non so che. Ma il folk è vita, e non perdo le speranze: finché pian piano, nella primavera del '24 le cose sembrano muoversi, arrivano nuove col contagocce, mi permetto anche di disturbarle per email (e ancora mi scuso con loro se ho insistito, casomai mi leggessero), e a gennaio di quest’anno esce il primo singolo, poi un altro, poi un altro, tutti si rivelano all’altezza delle aspettative. Ben presto scopriamo che il titolo definitivo è The World That I Knew (preso da un verso del brano Alone, di cui vi dico più avanti) e il 9 maggio eccolo lì, il disco finito.

E, oh boy. Avrei potuto aspettare un altro anno e non avrei fatto una piega. Le Varo, crudeli quanto luminose, e i loro ospiti ci regalano né più né meno che quanto promesso: un disco di arrangiati splendidi, scelti con criteri dettati dall’occasione, spesso anche espressamente politici nell’intento, ma comunque nell’ottica di aggiungere a una tradizione che sappia sempre parlare al pubblico in modi nuovi, usando quell’universalità che viene dall’indefinitezza — insomma, se chiedete a me, il meglio della vita. Ma andiamo con ordine.

Si comincia con quello che sarebbe uscito come quarto singolo, e ad oggi ultimo, da me non coperto in precedenza dato che il disco era imminente: insieme a Ruth Clinton delle Landless e a Cormac MacDiarmada dei Lankum (nonché due terzi dei Poor Creature, di cui vi ho detto la scorsa settimana) si celebra il dialogo, l’armonia e la messa da parte delle divergenze in una versione estesa, incalzante e ricca di pedali di Lovers and Friends di Sean Mone, con tanto di bridge e coda in cui titolari e ospiti si convertono in quartetto di fiddle. A seguire il primo singolo, la sofisticata Red Robin con la giovane arpista Alannah Thornburgh (che ha peraltro debuttato di fresco col bel disco Shapeshifter), il cui tocco viene rinforzato da quello del fiddle e del bouzouki, per un accompagnamento di carattere continuo che entra sottopelle, marcando la melanconia e il vago senso di un amore lontano che proviene dal tradizionale.

Si continua con Inni-K (che attualmente sta registrando il seguito del suo Iníon, straordinaria raccolta di sean-nós reinventati) e il bouzouki aggiunto di Libby Mc Crohan per un altro tradizionale, una Heather on the Moor ricca di giochi di voci e sorprendenti cambi di modo, a marcare la fugacità dell’incontro d’amore al centro della vicenda. Tocca poi al secondo singolo, Green Grows the Laurel con John Francis Flynn, che unisce la sua voce baritonale e in carta vetrata a quello delle ragazze per un impasto interessantissimo, accompagnato da harmonium, fiddle, tocchi pianistici, di organo e persino di taishōgoto (un’arpa a tasti giapponese) e, in apertura e chiusura, il curioso doppio whistle di Flynn, che non consiste in altro che in due tin whistle uniti con lo scotch. Il brano è un tradizionale famoso e straziante, su una donna che non sembra saper farsi una ragione dell’abbandono di un amato.

Con l’ospite successiva, Anna Mieke, mi aspettavo chissà che intrecci di cordofoni; e invece la scelta cade su un brano eseguito completamente a cappella, tre voci in armonia e nient’altro: sono preso del tutto in contropiede ma deliziato da questa Open the Door — in origine scritta dal drammaturgo Dion Boucicault e musicata da Herbert Hughes — su un vento, o la natura stessa, che invita l’ascoltatore ad accostarsi per ascoltare un segreto. Tocca poi alla bella voce di contralto di Niamh Bury (cantautrice che ha debuttato lo scorso anno col bel Yellow Roses) per un tradizionale scozzese arrangiato da Sua Maestà Martin Carthy per denunciare la condizione della working class: Work Life Out to Keep Life In aggiunge il violoncello di Aongus Mac Amhlaigh e il trombone di Alex Borwick per una marcetta di protesta in cui le voci accennano a un canone. Sempre protestataria e incalzante è la successiva Let No Man Steal Your Thyme con le Lemoncello (scoperta dalle nostre nella versione di Anne Briggs; io invece la conobbi con la meno ruvida versione dei Pentangle), un tradizionale che mette le donne in guardia dai falsi amanti con una resa dai vaghi sentori bluegrass, lineare e orecchiabile, che sterza all’ultimo con cori dal tono più ancestrale.

Si avvicinano le note conclusive e arriviamo al brano che ho trovato personalmente più debole della rassegna: Junior Brother e il fiddle aggiunto di Ben McKenzie si prestano a una rabbiosa Skibbereen, sul rimpianto di chi lasciò l’Irlanda durante la Grande Carestia e un’idea di espulsione applicabile alla moderna Irlanda della crisi abitativa. La versione è ruvida e dissonante, piegata ai tipici toni agri di Junior Brother che confesso di non aver ancora saputo apprezzare.

Si chiude comunque in modo magnifico. Tocca infatti al terzo singolo: assieme a Ian Lynch dei Lankum (nonché l’uomo dietro al progetto drone-folk noto come One Leg One Eye) il duo dà nuova vita a Sweet Liberty, canzone radicale del poeta John Shiel che sogna un’Irlanda libera vedendo ogni straniero come fratello. Il brano è commovente e cattura col suo incedere un po’ claudicante, accompagnato dalle dimesse uilleann pipes di Ian, catturando pian piano fino a un ritornello irrisolto. Si chiude il tutto con un picco, un brano di cui mi ero già innamorato quattro anni fa sentendola in una versione ancora grezza: Alone viene dal repertorio di Ewan MacColl e riflette sulla solitudine in modo ermetico, astratto — la splendida versione vede il trio d’archi degli Slow Moving Clouds tessere una trama di drone e armonici che sostiene le tre voci delle Varo e di una Branwen in delizioso e toccante sovracuto.

Che dirvi di più? Grande. Se ancora non vi ho convertiti e dovete farvi una cultura su quello scrigno di tesori che è l’attuale scena folk di Dublino, partite da qui e non ve ne pentirete. Per parte mia, un gran disco, che è valso ogni minuto dell’imprevista attesa.

Bene, è tutto. Vi lascio in compagnia del disco su Bandcamp e ai video già condivisi di Red Robin (sia in versione di studio che dal vivo) e Green Grows the Laurel, oltre a quello di Lovers & Friends che è l’ultimo uscito. Ci aggiorniamo presto con la playlist del Piffero ispirata al disco. Buona settimana e alla prossima!