Stavolta mi cimento in un post monografico un po’ diverso dal solito — non proprio elogiativo, e su un disco rock (filone che non tratto spesso). Ma molto standard in una cosa, ovvero l’essere fuori tempo massimo. Comunque.

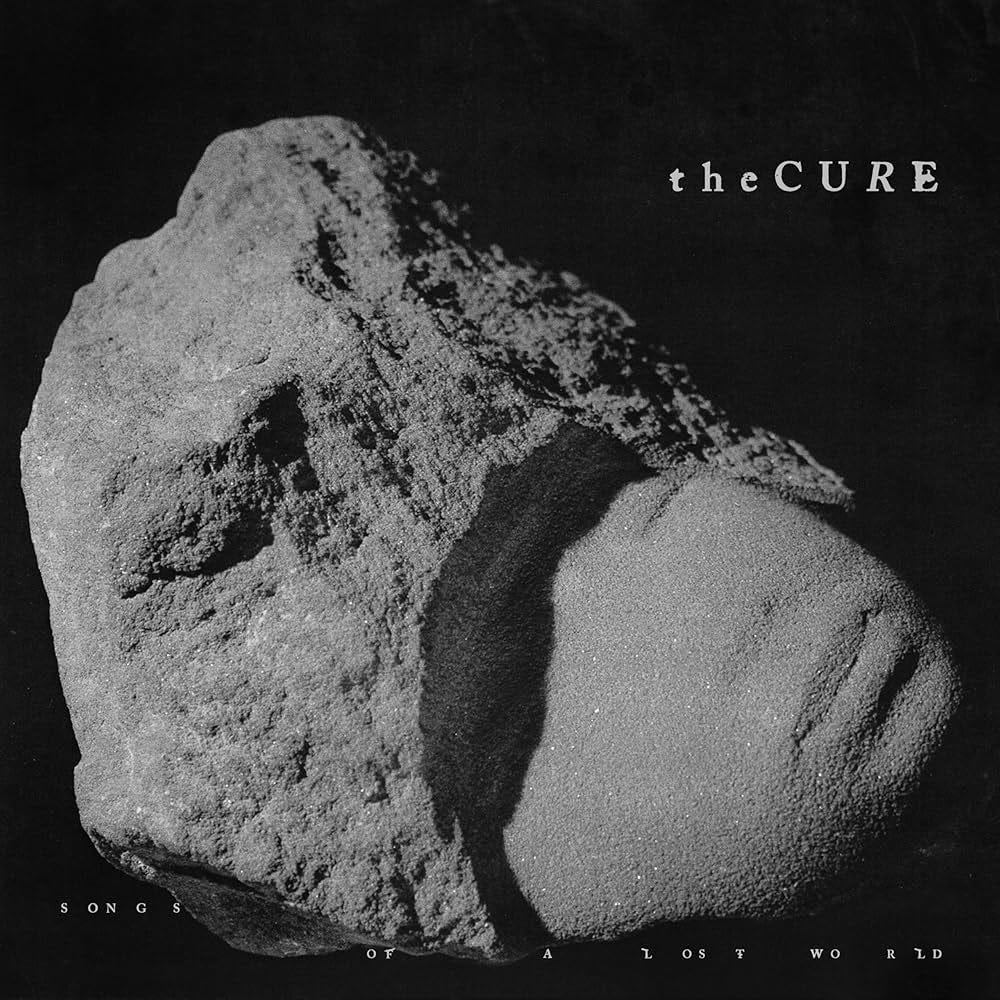

Non c’è bisogno che mi dilunghi sui Cure (avevo raccontato un po’ del mio rapporto col gruppo, di cui sono stato fan, ai tempi dell’edizione da trentennale di Wish), che conoscono tutti e di cui tutti conoscono il ruolo di pilastro nella scena dark (come diciamo noi vecchi) o goth che sia, così come la massima parte degli appassionati è edotta sull’uscita di questo Songs of a Lost World lo scorso anno, a ben 17 anni del precedente 4:13 Dream — a sua volta parte di un dittico “Naughties” non proprio felice che ha lasciato per anni il gruppo dedito a tour celebrativi delle glorie ottantiane.

So quale domanda vi è balzata or ora alla mente: “Pifferaio subdolo e levantino che sei, la stampa s’è già abbeverata del disco scrivendone coi lucciconi agli occhi per il trionfale ritorno di Bob Smith e compagni; a che pro tu sali sul carro proprio ora?” La risposta è che sulle prime a me il disco non interessava, e l’ho ascoltato solo un po’ di giorni fa. E mi ha punto vaghezza di scriverne due righe, dedicandole — non lo nascondo più a lungo — al disagio che sto provando ultimamente guardando alle mosse dell’industria musicale e dei Grandi Vecchi del Rock.

Innanzitutto c’è lo stupore per quel mio stesso disinteresse, alla fine presto chiarito. Sia l’uscita, che la promozione che gli elogi sperticati a seguire mi chiarirono subito che cosa potevo aspettarmi: un disco dei Cure che suonava come un disco dei Cure, le cui virtù stavano nell’essere precisamente un disco dei Cure. Un’aspettativa lineare e dritta come una freccia, puntualmente attesa dall’ascolto, il mio disinteresse scaturito dal fatto che di dischi dei Cure ho già preso la mia dose a suo tempo, se pure me ne torna la voglia non vanno da nessuna parte, e oggi ho tanto altro da fare e da scoprire. Songs of a Lost World è un disco perfettamente targettizzato, per un pubblico brizzolato & amareggiato che avrebbe reagito precisamente nel modo previsto:

“Questa sì che è musica, altro che la merda che fanno adesso che la musica è morta.”

Ed è andata esattamente così. Tutti abbracciati in una grande ecumene di gente di tutte le età che ha amato i Cure, e quei gruppi lì, e oggi è orfana.

Epperò non bisogna farsi ingannare: questa è una strategia industriale ben precisa, che fa il paio col sovrainvestimento in musica vecchia (documentato da un giornalista del calibro di Ted Gioia proprio su Substack) quale strategia a rischio minimo, dopo decenni in cui siamo passati per una caduta delle vendite più remota di quanto si pensi (già ben marcata negli anni '90, in realtà) e per il trauma prodotto vent’anni e passa or sono da Napster e dal file sharing, che rapidamente ha ridotto il disco a oggetto promozionale o poco più, se si eccettuano i piani più alti del mainstream — e che ha mandato le etichette in un panico mai sopito, fino all’attuale regime di oligopolio e a un mercato asfittico che non dà veri segni di ripresa, avverte sempre Gioia. Ciò, se in parte è l’assorbimento di un’enorme anomalia storica — qual è stata il mercato discografico a partire dal secondo dopoguerra — e al ritorno della musica alla sua collocazione naturale di insieme di nicchie per appassionati e sottofondo per tutti gli altri1, è comunque il frutto di un drammatico disinvestimento nelle novità, che ha eroso tutto ciò che era, economicamente, midstream. Così, oggi l’appassionato dedito alla ricerca attiva ha fin troppo per le mani (io non ci sto dietro e sto uscendo pazzo, altro che “non esce più niente”), e agli altri poco altro resta che lo sventolamento di vestigia sempre più logore. Il rock, che ha perso la sua carica eversiva da un pezzo, come stile alla moda ha resistito pure parecchio e ora è semplicemente un genere codificato tra gli altri, ne soffre fino al parossismo, forte di una stampa che anni di economia del click hanno ridotto, per lo più, alla più cieca compiacenza.

Tra gli esempi che mi vengono in mente spiccano i bollitissimi Black Sabbath di 13, con una replica del suono classico stiracchiata in brani di nove minuti con idee per due, e la di poco precedente trollata dei Metallica e di Lou Reed di quel Lulu tosto finito sotto al tappeto con la polvere; andando in anni più recenti, pur da detrattore storico, provo sincero imbarazzo ricordando Is This the Life We Really Want? di Roger Waters (una combinazione di testi e arrangiamenti al crocevia tra un’occupazione scolastica e le produzioni di Riccardo Schicchi), e da fu-uduista d’altri tempi non ho avuto cuore di assistere allo sfaldamento dei classici degli U2 perpetrato in Songs of Surrender.

Ma venendo nello specifico ai Cure, va dato atto a Smith di aver condotto un’operazione più intelligente della media: il disco si colloca sulla scia di altri di poco precedenti, come Blackstar di David Bowie — che senza aggiungere nulla e forte di un tema autobiografico, ha comunque saputo reggere come disco only for fans — e i/o di Peter Gabriel, raccolta dalla gestazione arrivata intorno al quarto di secolo e buon traino per un grande tour d’addio non detto (ma del mio addio a Gabriel e agli stadi ho scritto abbondantemente a suo tempo). Songs of a Lost World è estremamente astuto in questo senso: non è in lavorazione da venticinque anni e rotti, ma è un po’ come se lo fosse. Potrebbe collocarsi tranquillamente dopo Disintegration e prima di Wish, non fosse per una minuta novità sonora rappresentata dal suono delle chitarre, dal fuzz più affilato del solito, sufficiente a farlo suonare un pelo appena più nuovo, quanto serve — una delle cose che i fan mostrano di apprezzare di più è che la voce di Smith sembra del tutto inalterata dal tempo, figurarsi. Una sorta di retcon che riavvolge il tempo e consegna all’oblio i dischi più recenti e meno riusciti, forte della tipica tendenza di Smith ad annunciare sempre di aver fatto qualcosa di finale, di definitivo; ogni volta si è superato o si è esaurito, a seconda, e ogni volta riciccia. Altra indulgenza verso i tempi correnti è la scelta di creare video concettosi e limitati a poco più che a mostrare il testo, Smith essendo consapevole di non funzionare più come maschera teatrale — scelta corretta e prudente, ma che in questo contesto non può non evidenziare le crepe dell’operazione.

È retrò persino la struttura, con le tracce dilatate tipiche di quegli anni in cui le etichette cercavano di vendere il CD riempiendolo zeppo (si arriva a quasi un’ora di durata, scelta deliberatamente reazionaria in questi anni di singoletti lampo), e ogni traccia è cesellata al preciso scopo di evocare qualche altro classico dei Cure, e precisamente dei Cure e di nessun altro, e titillare la nostalgia più canaglia. Così ecco i testi dialogici, i lunghi preamboli d’atmosfera a colpi di synth che imitano altri strumenti (Warsong esibisce una pseudofisarmonica, nientemeno), intermezzi più chitarrocentrici e graffianti (come Drone:Nodrone) e un’esecuzione del tipico livello molto alto che possiamo aspettarci dal gruppo.

Beninteso, non è in alcun modo un disco brutto, e mi è scorso bene nella misura in cui un disco classico dei Cure, di norma, mi scorre bene. Mi ha persino messo voglia di risentire una bella versione live di Siamese Twins. Ma raggiunto lo scopo — perché quello era lo scopo — sono rimasto a chiedermi perché non continuare a riprendermi Pornography quando capita, e me lo sono messo via per sempre. Nel folk e non solo sta succedendo di tutto, francamente non ho tempo per queste cose, e non so fare altro che alzare le braccia leggendo qualcuno sostenere seriamente che un’intera forma di espressione umana plurimillenaria come la musica sarebbe morta: da ottimista naturale quale sono so che nessuno difetta di immaginazione così tanto da pensarlo davvero, è solo una formula ripetuta meccanicamente a scopo aggregante, e non c’è che da passare oltre. Per il resto, che vi posso mai dire? Iscrivetevi qui e su altri lidi come Ubu Dance Party o Golem, se sapete le lingue straniere è pieno di testate indie che possono fare al caso, altrimenti buona macerazione.

Vi lascio sotto il disco su Spotify (come se non l’aveste già ascoltato…) e i video. Con questo è davvero tutto; vi aspetto sul finire della settimana con una buona Playlist del Piffero, di cui approfitterò per aggiornarvi su qualche cambiamento che voglio fare. Alla prossima!

Non è diventata così adesso, come tanti opinionisti da social sostengono: è proprio com’è quasi sempre stata. O ai tempi d’oro, posto che ci foste, avevate l’orecchio perennemente teso alla radio? Appunto. E non si pensi che i parrocchiani di Bach pensassero tutti così intensamente all’evoluzione della polifonia, per fare solo un altro esempio.