Piffero Roundup #15: I Disinvolti; Lau Noah; John Smith

Inoltre: Toby Hay & Aidan Thorne; Lemoncello; Richard Thompson

Salve a tutti. Come anticipato, per questo riepilogo più dischi e meno singoli; e la formula sarà circa questa anche per i prossimi nel breve e medio termine. Cominciamo.

Torna il chitarrista “everyman” John Smith, a tre anni di distanza dal carinissimo The Fray e a due dalla sua appendice The Fray Variations (vi dissi di entrambi). Il nuovo The Living Kind è una tipica produzione marchiata Joe Henry (per i tipi della Commoner, stavolta), il mentore di tanto cantautorato folk degli ultimi anni. Le ispirazioni dichiarate per questo disco sono i tardi Talk Talk, il John Martyn del piccolo classico Sonic Air e Joni Mitchell; i temi sempre autobiografici, con una nota melanconica incrementata rispetto al disco precedente, date le molte traversie personali che l’artista ci racconta un brano dopo l’altro (si apre con Candle, sulla demenza senile del padre). Il gruppo sottostante è decisamente essenziale, ben ristretto rispetto alle sontuosità di The Fray (per non dire delle Variations, che andavano ad archi — ma anche qui ce n’è un pochetto, nella sognante Horizons), con coloriture che vengono soprattutto dal sassofono di Levon Henry. Si alternano diversi umori e provenienze, con la title-track che risulta in una sorta di anthem molto all’americana ed episodi alla Van Morrison (Dividing Line). Decisamente ristretto anche l’uso dell’elettrica, che spicca soprattutto nel singolo The World Turns, un po’ più ruvida del solito e dagli echi soul. Il dispiego di tecniche ritmiche alla chitarra è come sempre impressionante (tra i fan di Smith è pieno di appassionati dello strumento, e non stento a capire perché); per i miei gusti risulta tutto un po’ — per usare una desuetudine da criticone che fu — middle of the road, e nel contesto di un disco così cantautorale preferirei più abbondanza o più crudezza. Smith è comunque sempre solido nella sua offerta, e se già ne eravate presi bene non rimarrete delusi. Vi lascio il disco su Soundcloud e i videi dei singoli.

Vi dicevo un mesetto fa che attendevo Vulnerasti Cor Meum, disco dell’ensemble I Disinvolti a base di compositori antichi alle prese col Cantico dei Cantici. Ebbene, lo spiccato senso di organizzazione che mi è proprio mi impedì di capire che il disco era già uscito allora, per i tipi dell’Arcana. Me tapino!

Abbiamo così dodici pezzi d’epoca di altrettanti compositori, fra cui il Grandi (e lo dicevamo già), Francesco Casati, Orazio Tarditi, Giulio Cesare Monteverdi e il più noto Claudio, e Adriano Banchieri. La selezione è stata fatta per rappresentare i generi del mottetto e del madrigale, che in vari casi sembrano collassare l’uno nell’altro, e (presumo io, almeno) per evitare scelte troppo ovvie, come il Vulnerasti Cor Meum del Palestrina. Tutto eseguito a puntino; e a lasciarmi una particolare impressione, dovendo scegliere, è la voce del basso Guglielmo Buonsanti, la cui morbidezza e potenza mi hanno steso in alcuni momenti. Ben fatto!

Torna Lau Noah, cantante dai bei toni mezzosopranili (se non dico le cazzate come mi capita qualche volta di troppo) e chitarrista catalana risiedente a New York, dove lavora come compositrice e insegnante, col suo secondo disco — A Dos, “a due”; come arguibile dal titolo un disco pressoché solo di duetti (salvo la conclusiva Ode to Darkness, drammone con crescendo corale). Se il precedente 3 era una raccolta di gustosi episodietti dominati dalla voce e da una chitarra classica di prima forza, qui siamo di fronte a qualcosa di ben più ambizioso, con ospitate da parte di fior di musicisti folk e jazz da mezzo pianeta: molti gli episodi di valore, come l’iniziale Aunque Suene Bonito con la guatemalteca Gaby Moreno; Lesser Men Would Call It Love con Sua Mandolinità Chris Thile, una sorta di variazione latineggiante sui Nickel Creek classici coi due cordofoni in serrato contrappunto; Libertad, pezzo vintage con Jorge Drexler e archi quanti bastano; Home, romanticheria con l’ottimo piano dell’israeliano Shai Maestro; il carinissimo simil-fado in inglese di Wooden Chair con Salvador Sobral, cantante portoghese un tempo vincitore dell’Eurovision. Più convenzionale un momento come If a Tree Falls in Love con Jacob Collier, ma non escludo di avere io un problema ché Collier mi sta antipatico. Nel complesso il risultato soffre di un problema in cui cadono spesso simili operazioni: è tutto un po’ affettatto anzichenò. Ma i momenti buoni, dicevo, ci sono e gli episodi chitarristici sono spesso più che notevoli. Per latinofili.

Toby Hay, asso della chitarra folkeggiante da Rhayader, Galles e fondatore dell’etichetta Cambrian, ci aveva alquanto sorpresi l’anno scorso col disco in coppia col giovane pilastro del doom-folk Jim Ghedi, appunto Jim Ghedi & Toby Hay (che non sono riuscito a coprire sulla newsletter, me tapino). Qui lo vediamo invece alle prese con un’operazione di un genere destinato a segnare quest’anno: quello delle registrazioni covidiane di pubblicazione tardiva (non si è ancora esaurita l’onda, vedrete). Nell’estate '21 Hay si trova col violoncellista Aidan Thorne nello studio Giant Wafer in Galles e i due registrano materiale per un disco in appena tre giorni (il disco fatto in presa diretta anziché in catena di montaggio di studio sta prendendo sempre più piede, ve lo dicevo altre volte); selezione, miscelatura e masterizzazione prendono un po’ di tempo e il frutto arriva ora, col titolo eloquente di After the Pause. Abbiamo brani solo strumentali e solo per i due strumenti, chitarra e 'cello senza aggiunte, caratterizzati da sentori bucolici e spesso pienamente americani, per un esito molto raccolto e sovente rilassante (specie in momenti come Bard e Hope the Birds Return). Fa però capolino della tensione sotterranea, come in Careful, che trasmette appunto una forte impressione di prudenza. Non manca l’influsso dei precedenti dark-folk, come in Draw ed Eclipse, che però lambiscono soltanto quei lidi. Davvero virtuosistico (è un po’ la puntata dei dischi suonati benissimo questa) e interessante per come ogni brano sembri catturare uno specifico umore in maniera molto pulita.

Se sapete quanto sono devoto a sir Richard Thompson, l’unico baronetto con la chitarra della mia vita, vedete bene che devo coprirlo qualunque cosa faccia — ok, con gli EP fatti in cucina durante il lockdown non lo feci, ma insomma.

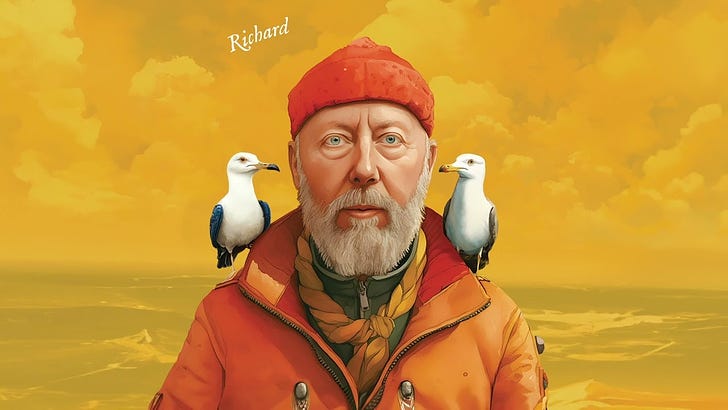

Il nuovo Ship to Shore, dalla copertina decisamente IA-assisted e in uscita a maggio, pare tornare all’assetto strumentale e alle atmosfere di Dream Attic, bizzarro tentativo di “disco live senza pubblico” del '10 caratterizzato dalla partecipazione del violinista e mandolinista Joel Zifkin. Quel disco seguiva la scia di quel notevole ritorno di ispirazione da parte del Richard che risaliva a Mock Tudor del 1999 (una bomba sganciata dopo diversi anni di vane rincorse delle classifiche sotto l’egida di Mitchell Froom) e sarebbe culminata qualche anno dopo, nel '13, con l’incazzato Electric, in cui il nostro, contratto il gruppo a un ruvido power trio, riusciva finalmente in quelle composizioni “sul grunge” che aveva tentato spesso in passato con pochi risultati (sarebbe un disco tardivo e di rendita ma a me piace ancora parecchio, che posso dirvi). Poi arrivano due dischi, Still e 13 Rivers, che sì, hanno un paio o anche più di gemme a testa (Richard riesce sempre a mettercele) ma in cui sento il nostro sempre più adagiato; e se non posso dire che le idee musicali sono nel numero esiguo dello Springsteen più ortodosso1, insomma, non è che manchi moltissimo da quella china. Quanto al nuovo disco abbiamo per ora due singoli, la ballatona classicamente thompsoniana Singapore Sadie e la più graffiante Freeze; e se apprezzo senz’altro il ritorno a una strumentazione un po’ più ricca, non riesco a non trovare entrambi i brani relativamente poco ispirati. Coprirò il disco di sicuro e conto sulla gemma nascosta, ma per adesso, mmmh.

Per finire coi singoli e col riepilogo tutto, i due singoli tratti da Harsh Truths, il primo “lungo” del duo femminile dublinese Lemoncello (che sta proprio per il limoncello, sì — e a margine, non c’è verso che trovi i nomi delle due). La proposta è quello di un folk-pop intimista, esistenzialista e di inquietudine sottile, a base di violoncello, chitarra e belle voci di contralto disadorne; con a corredo un sottile lavoro percussivo. Particolarmente interessante la title-track, serrata, sottilmente variata e con un recitativo provocatorio; più sulla ballata indie la successiva Old Friend. Sono abbastanza intrigato, anche perché compariranno in un altro disco che mi interessa parecchio e di cui spero di potervi dire presto. La data d’uscita del disco non c’è, e se c’era dormivo.

E con questo riepilogo è quanto. Per il seguito, con gli ormai prossimi ponti primaverili penso di inaugurare finalmente la nuova rubrica; e sempre in tema di nuovi propositi, intendo d’ora in poi cercare di imitare un costume diffuso tra i colleghi newsletterati: la sezione link in fondo — a cominciare dalle mie due uscite precedenti, che avevo smesso da un po’ di mettere in testa. Per le prossime volte vedrò di raccoglierne altri con un po’ di metodo.

Ora è davvero tutto. Alla prossima e condividete!

Se vi sentite triggerati inserite “Ligabue” — anche se è inaccurato, visto che ne ha sempre avute molte meno.

![[Anteprima] Pomegranate — India Electric Co.](https://substackcdn.com/image/fetch/w_140,h_140,c_fill,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep,g_auto/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F299218a4-ad1f-4773-baa6-4d4884994bb1_1200x1200.jpeg)